Ruhestätte eines reformorientierten, bürgerlichen Judentums

der Jüdische Friedhof Schönhauser Allee

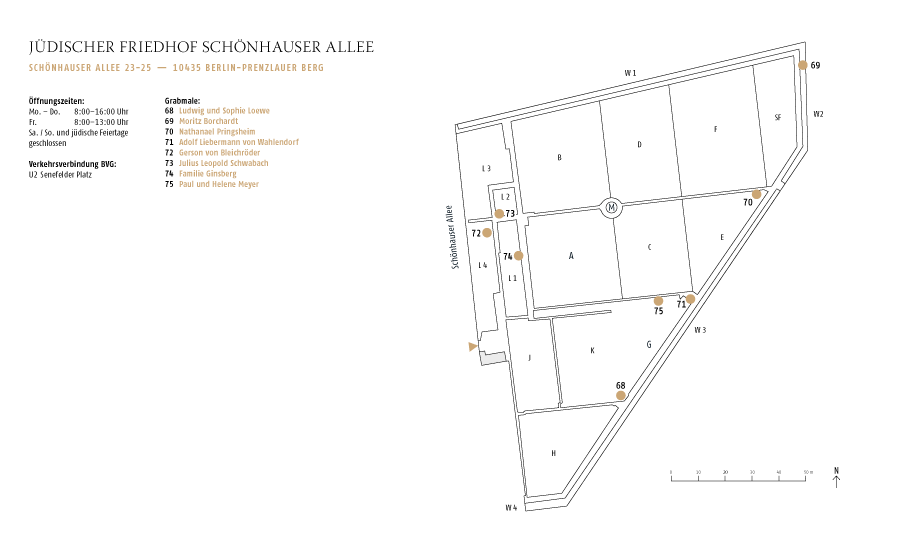

schönhauser allee 23-25 – 10 435 Berlin-prenzlauer berg

Der 1827 eröffnete Friedhof ist der zweite Begräbnisplatz der Jüdischen Gemeinde Berlins und liegt in unmittelbarer Nähe des Senefelder Platzes im Stadtteil Prenzlauer Berg. Zuvor war die jüdische Gemeinde von der preußischen Regierung aufgefordert geworden, den 1672 vor dem Spandauer Tor auf einem Gelände an der heutigen Großen Hamburger Straße gegründeten Friedhof zu schließen und einen neuen Begräbnisplatz außerhalb der Stadt anzulegen. Die etwa fünf Hektar große Anlage liefert ein beredtes Zeugnis der jüdischen Kultur im Berlin des 19. Jahrhunderts – einer Zeit, in der sich parallel zur schrittweise rechtlichen Gleichstellung ein kultureller Anpassungsprozess der Juden an die bürgerliche, christliche Umgebungsgesellschaft vollzog. So wurde der Jüdische Friedhof Schönhauser Allee von einem Christen, dem Berliner Stadtbaurat Friedrich Wilhelm Langerhans entworfen – ein Novum für die jüdische Gemeinde in Berlin. Neu war auch, die letzte Ruhestätte der Toten als ästhetischen Ort „schön“ und „ordentlich“ zu gestalten. Unter Berücksichtigung der Vorgaben der Halacha, des religiösen Rechtes, entstand nach den zeittypischen Gestaltungsprinzipien christlicher Friedhöfe ein Alleequartiersfriedhof mit symbolisch überhoÅNhten Elementen: etwa ein nach Jerusalem ausgerichtetes Osttor, das gleichzeitig zum sogenannten „Judengang“ führt, ein auch „Kommunikation“ bezeichneter, ritueller Begräbnisgang. In besonderem Maße aber veranschaulichen die Grabgestaltungen die sich verändernde, jüdische Friedhofskultur. Zeichneten sich jüdische Grabmale bislang eher durch ihre Einheitlichkeit aus, entstanden nun auch Grabarchitekturen, die das RepraÅNsentationsbedürfnis ihrer Auftraggeber widerspiegeln. Besonders eindrucksvoll demonstrieren dies die Einzelgrabanlagen und Erbbegräbnisse, die sich an den Hauptwegen befinden. In den dazwischen liegenden Grabfeldern finden sich hingegen überwiegend einfache Grabstelen. In einer Ehrenreihe wurden Verstorbene beigesetzt, die sich um die Jüdische Gemeinde oder das Judentum im Allgemeinen verdient gemacht hatten. 1880 wurde der Friedhof offiziell geschlossen und der neue Friedhof in Weißensee eröffnet. Nur auf Erbbegräbnissen konnte weiterhin bestattet werden. So erhielt die Anlage noch 1892 nach Plänen des Architekten Johann Hoeniger eine neoromanische Trauerhalle, eine Leichenhalle und ein Verwaltungsgebäude. Zwischen 1933 und 1945 wurde von den Nationalsozialisten Vieles zerstört. Mahn- und Ehrenmale sowie Gedenktafeln erinnern an die Opfer der nationalsozialistischen Barbarei. 2002-2005 fanden umfangreiche Sanierungen statt; zusätzlich wurde am Ort der kriegszerstörten Trauerhalle ein Lapidarium errichtet. Bedeutende Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kunst und Wissenschaft im 19. und 20. Jahrhundert haben auf dem Jüdischen Friedhof Schönhauser Allee ihre letzte Ruhestätte gefunden, darunter etwa der Komponist Giacomo Meyerbeer (†1864), der Verleger Leopold Ullstein (†1899) und der Maler Max Liebermann (†1935).